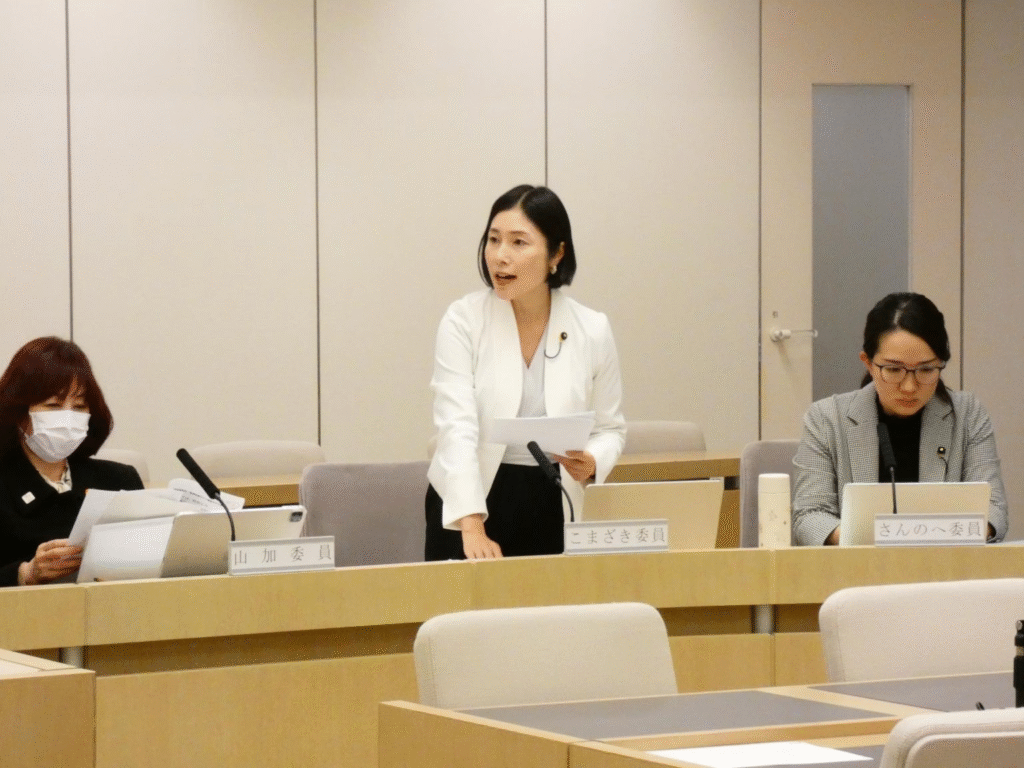

東京都議会議員・北区選出のこまざき美紀です。

3月17日、18日と、厚生委員会で令和7年度予算審議が行われました。

支援団体の現場からの切実な声を聴き、当事者の方々の状況を知り、都庁職員とも何度も意見交換を重ねてきた「妊産婦等生活援助事業」について、予算審議で質問しました。

❶0歳児虐待の背景にある複雑な社会問題

0歳児虐待、遺棄事件が相次いでいます。

背景には、予期せぬ妊娠、経済的困窮、パートナーの不在や頼れる家族がいない等の課題があります。

出産前から支援が必要とされる「特定妊婦」は全国で8,000人以上。その数は過去10年間で約10倍に増加しています。

私たち会派からの要望を受け、令和6年度に「妊産婦等生活援助事業」をスタート。

年度当初に遡り2事業者への支援を行いました。

❷3つの課題と都からの前向きな回答

1. 医療費負担の問題

現在、中絶・出産・予防のための医療費は補助対象外。

困窮する妊産婦の多くが医療費を負担できず、支援団体が寄付で肩代わりしている実態を指摘しました。

都の回答:

引き続き検討

2. 事業の周知不足の問題

当事者も支援者も本事業を知らない現状を指摘し、積極的な広報活動を求めました。

都の回答: ㊗️

来年度から、区市町村の生活保護主管課長会等での周知に加え、東京都の公式SNSアカウントやホームページを活用した広報を行うことが決定!

3. 支援団体の拡充と予算増額

現状では対応できる団体が少なく、利用希望の2割程度しか受け入れられていない実態を指摘。

都の回答:

来年度予算を約1億6千6百万円に大幅増額し、支援強化に取り組む。

これは今年度の約5千7百万円から約3倍の増額です。

この事業によって、妊婦さんの居場所が確保され命が救われ、栄養状態が改善し、必要な医療が受けられるようになります。

また、中絶後のケアや予期せぬ妊娠の予防にも効果を発揮しています。

引き続き、現場の声を都政に届け、実態に即した支援の拡充を求めていきます‼️

ーー以下質問文と答弁概要ーー

0歳児虐待、遺棄事件が相次いでいます。

背景には、予期せぬ妊娠、経済的困窮、パートナーの不在や頼れる家族がいない等の課題があります。

令和6年4月に施行された改正児童福祉法において新たに「妊産婦等生活援助事業」がスタートしました。

本事業は、若年妊婦や何らかの事情で身寄りがなく孤立する妊婦を支え、堕胎、出産、0歳児遺棄を未然に防ぐ重要な事業であります。

そうした妊婦の背景にあるのは、貧困や虐待、DV、搾取など幾重にも重なる困難です。

出産前から支援が必要とされる妊婦は「特定妊婦」と呼ばれ、全国で8,000人以上確認されております。

2020年の調査によるとその数は年々増加傾向にあり、過去10年間で約10倍も増えています。

東京都は、支援団体や我が会派からの要望を受け、本事業がスタートしてまもない令和6年度中に、都の補助事業として2事業者を選定し、年度当初の4月に遡り支援を行ったことは大変素晴らしい取り組みであると高く評価しています。

本事業に関し、大きく3点伺います。

1点目は、補助対象の拡充です。

支援団体からのヒアリングによると、相談窓口等を通じて、妊娠以前から様々な困難を抱える妊婦たちが、安心できる居場所をもたないまま妊娠期を過ごす現状を、日々、目の当たりにしているとのことです。

支援団体は、妊娠期を安心・安全に過ごせる環境づくりに取り組み、妊産婦の健康と人権を守りながら、孤立を防ぐための居場所づくりを進めています。

現在、本事業の補助対象は幅広く、団体の運営費用のほか、当事者の食事と住まいの提供、衣料品や生活用品など、日常生活の維持に関する費用が主となっています。

ここで課題となるのが、中絶・出産・予防のための医療費は補助対象外となっていることです。

妊婦健康診査、いわゆる妊婦健診を例に挙げると、妊婦は区市町村が健診の一部を助成する「妊婦健康診査受診票」が利用できますが、助成上限額が定められており多くの場合、自己負担が発生します。

また、出産にかかる費用も大きな負担です。

都内における普通分娩の費用は、入院・分娩料だけでも約60万円程度必要であり、出産育児一時金の50万円を超過した部分は自己負担となります。

本事業を必要とし駆け込む方々は、電話料金を支払えない、交通費も確保できないといった経済的・精神的にも困難を抱え、

そのほとんどが医療費を負担できるだけの資力がありません。

よって、支援団体が寄付などを募って負担を肩代わりしている状況もあると伺っています。

そこで、本事業の補助対象として、妊娠、出産に係る医療費にも拡充すべきと考えますが、都の見解を伺います。

(都からの答弁)

○ 本事業の対象となる特に支援が必要な妊産婦等については、妊娠判定のための初回受診や、受診費用等への支援が必要な場合、区市町村が国の制度を活用して支援している。

○ また、低所得者については、出産等に係る費用は、入院助産等の対象となっており、その運用については、区市町村が個々の状況に応じて対応している。

ご答弁でお答えいただいた通り、現状の公的制度はございますけれども、それでもその隙間にある方々が、こぼれおちてしまっている状況であります。

例えば、兵庫県においてはふるさと納税を活用し、出産育児一時金を超過した医療費を支援しています。

引き続きご検討いただくことを求めます。

2つ目は、周知の課題です。

本事業は、当事者が行政関連機関を通して、支援につながるケースが多いと認識しています。一方で当事者自身が支援団体に申し出て支援を受けることも可能です。

しかし、現場の母子保健や児童福祉の担い手だけでなく、当事者も本事業を知ることが困難であると仄聞しています。

利用を開始した後は母子保健担当だけでなく、広く福祉行政や病院などとの連携が必要になりますが、まだまだ本事業が知られていないことにより現場が混乱することがあるとも伺っています。

そこで2点伺います。

一つは、 福祉行政・病院への周知として、区市町村の母子保健行政はもとより、利用者の生活支援に深く関わる生活保護CWや相談員等に対して本事業概要の積極的な周知をしていただきたいのですが、都の見解を伺います。

二つ目、 当事者への周知として、当事者自身が利用申請できるよう、妊娠SOSと同様に広報の拡充が必要と考えますが都の見解を伺います。

(都からの答弁)

〇本事業においては、課題や悩みを抱える妊産婦に対し事業を広く知ってもらうため、事業者がSNS等を活用した情報発信をした場合も補助対象としている。

〇 来年度は、区市町村の生活保護主管課長会等を通じて、都が補助している団体の活動を紹介するほか、新たに都の公式アカウントを活用したSNSやホームページ等により、広報を行っていく。

「新たに都の公式アカウントを活用したSNSやホームページ等により、広報を行っていく」とのことです。

団体の広報力だけでは不足しておりますので、

ぜひ、都としてSNS等も含め広報をお願いいたします。

3つ目は、補助事業団体の拡充です。

補助事業団体において、対応可能なケースや利用希望件数と比較し、受け入れ件数が2割に満たない現状があります。

利用者の中にはアルコール依存症、希死念慮がある、発達特性が強いなど、個別ニーズが複雑な場合が多いと伺っています。

今年度は二団体の選定ではありましたが、今後は補助団体の更なる拡充を進めるべきと考え、都の見解を伺います。

(都からの答弁)

〇都は今年度、約5千7百万円の予算を措置し、2団体に対して補助金の交付決定を行った。

〇 来年度は、家庭生活に困難を抱える特定妊婦や、出産後の母子等に対する支援を強化するため、約1憶6千6百万円を予算案に計上している。

—

今後も本事業に大きく期待しておりますので、実態にあった事業となるよう引き続きご尽力いただくことをもとめます。

--------------------------------------------------------------------------------------------

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

にほんブログ村に参加中です。もしよろしければクリックして応援お願いします。

にほんブログ村