こんにちは!

東京都議会議員・北区選出のこまざき美紀です。

3月17日、18日と、厚生委員会にて予算審議が行われました。

皆さんの声から課題をぶつけていきます‼️

🏥保険医療局質疑

「高齢者のペット飼育」

地域猫支援については、北区議時代から取り組んできました。

継続してお声をいただいているのが、飼い主の急な入院や施設入所等で、ペットの行き場がなくなるケースが増えているという問題。

今回、東京都に対して対策強化を求めました。

⭐️質問ダイジェスト

①区市町村の取り組みの後押し強化を!

②包括補助事業における補助の実績確認は?

③ペット飼育に関する学習会等による周知啓発、飼育が困難となりつつある飼い主を把握しやすい福祉職などを通じての啓発が重要と考えるが都の見解は?

–原稿全文–

飼い主の急な入院や施設入所等で、大切な家族の一員でもあるペットの行き場がなくなるケースが増えています。

特に東京都では、一人暮らしの高齢者の割合が増えており、世帯全体のうち高齢者単独世帯が占める割合は、2000年からの20年間で2.4倍に増え、2035年には世帯全体の約15%に達するとも推計されています。

また、民間団体の調査によると中高年世代の多くがペットを飼っていることがわかっています。

ペットとの共生は、高齢者の健康維持や社会参加を促し、フレイル予防や介護費削減に寄与します。

特に犬の散歩習慣は健康寿命を延ばし、交流機会を増やすことから、飼育環境の整備が進めば、持続可能な福祉にもつながるとの報告もあります。

一方で、高齢者のペット飼育については、病気や加齢などで世話ができなくなる「飼育崩壊」、

ペットがいることで高齢の飼い主が入院や施設入所を拒むこと、入所後のペットの預かり先の問題等、さまざまな課題があります。

地元北区においても同様で、特に、飼い主が急なご病気等でご自宅から離れる場合のペットの預かり先が確保できず、大変苦慮されているケースが散見され、ご意見をいただいています。

【質問1】

今後もこうしたケースは増加すると考えられ、都として、地域団体・ボランティア・保健所・福祉関連部署が連携しながら取組を進める区市町村への後押しの強化が必要と考えますが、都の見解を伺います。

【東京都答弁】

〇高齢者は、体力の低下や健康上の理由などから動物を適切に飼うことが困難になり、生活環境の悪化につながることもある。

〇都は、動物を飼い続けることが難しくなった場合に、身近な地域で相談ができ、一時預かりや新しい飼い主への譲渡などの支援を受けられる体制づくりに、ボランティア等と連携して取り組む区市町村を包括補助で支援している。

今後も高齢者が動物を適切に飼い続けられる環境づくりに取り組む。

【質問2】

包括補助事業において補助を実施しているとのことですが、事業開始以降、どれくらいの自治体が活用しているか伺います。

【健康安全部長答弁】

〇都は、地域の実情に応じた動物愛護の取組を効果的に進めるため、動物の相談支援体制整備に関する包括補助を令和2年度に開始した。

〇令和2年度は1自治体で事業を実施し、事業説明会などを通じて区市町村への働きかけを行い

令和3年度は3自治体、令和4年度は13自治体、令和5年度は16自治体、今年度は20自治体で活用されている。

ーー

都内62区市町村中、20自治体ということで決して多いとは言えませんが、必要な自治体が導入していただけるよう、周知強化を求めたいと思います。

さて、民間団体が主催する「ペット一緒に老い支度」という講座が大好評でした。

飼い主が突然施設入所・入院になったらどうなるのか?

人生の先を見据え、元気なうちからできること、ペットの終活について同じ年代・境遇の方々が学びます。

ペットを飼うということは、大切な家族の一員が増える喜ばしいことですが、同時に飼い主は大切な命を預かることになり「責任」が生じることにもなります。

【質問3】

そのため、前述したペット飼育に関する学習会等による周知は大変効果的と考えます。

一方で、学習会に足を運べない方もいます。

特に高齢者は、介護や病気によりペットを飼い続けることが困難となる可能性があるため、飼い主を把握しやすい福祉職などを通じて啓発をしていくことも重要です。

併せて都の見解を伺います。

【東京都答弁】

〇都は、飼い主が最後まで責任をもって動物を適正に飼うことができるよう、動物の飼い方などをわかりやすく伝える適正飼養講習会を毎年度実施している。

講義内容は動画で配信し、広く都民への周知を図っている。

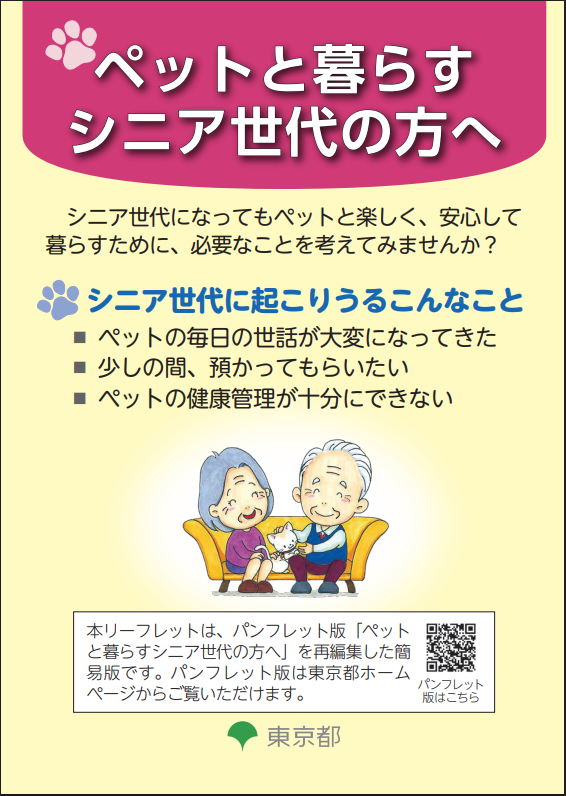

〇高齢者への啓発については、シニア世代になっても動物と安心して暮らすためのポイントを詳しく解説したパンフレットを作成し、昨年度作成した概要版とともに、

区市町村の窓口や動物愛護のイベントなどで配布するほか、都の動物情報サイトでも紹介している。

〇また、地域で高齢者の支援に係わる区市町村の福祉部門の職員や民生委員等の参考となるよう、会議などの場を活用しながら

動物を飼っている高齢者に起こりうることなどをパンフレットを使いながら説明している。

〇今後も、様々な機会を通じて、飼い主の意識向上に向けた取組を一層推進していく。

ーー

周知に関しては、SNSでの広報も有効と考えます。

9月20日から26日までの動物愛護管理法における動物愛護週間や都独自に設けた11月の譲渡促進月間などの機会を捉えて、高齢者とペットが安心して暮らすために必要な情報を周知・拡散いただくことを求めます。

また、介護保険の対象外となっているペットの世話、ペットに関する買い物などについても課題です。

高齢者本人の体調不良等においてご自身ができない場合には、民間事業者等が有料でその穴を埋めてくださっていますが、支払いが困難な方がいるなど、今後も対策が必要と考えています。

まだまだ課題は残りますが、ペットも大切な生き物であり、取り残されることがないよう、取り組みを進めていただくことを要望します。

ーー

🟩参考:東京都・ペットと暮らすシニアの方へのリーフレット類

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/yomimono/panfuretto

--------------------------------------------------------------------------------------------

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

にほんブログ村に参加中です。もしよろしければクリックして応援お願いします。

にほんブログ村