東京都議会議員・北区選出のこまざき美紀です。

皆さんからいただいた切実な声を背負い、当事者の皆さんや都庁職員の方々と何度も意見交換をし、質問を練り直して挑みました。

「家族がギャンブルにはまって借金を繰り返し、家計が苦しかった」

「ギャンブル依存で嘘を繰り返すようになった家族がいる」

「依存症が進んで窃盗に手を染めてしまった知人がいる」

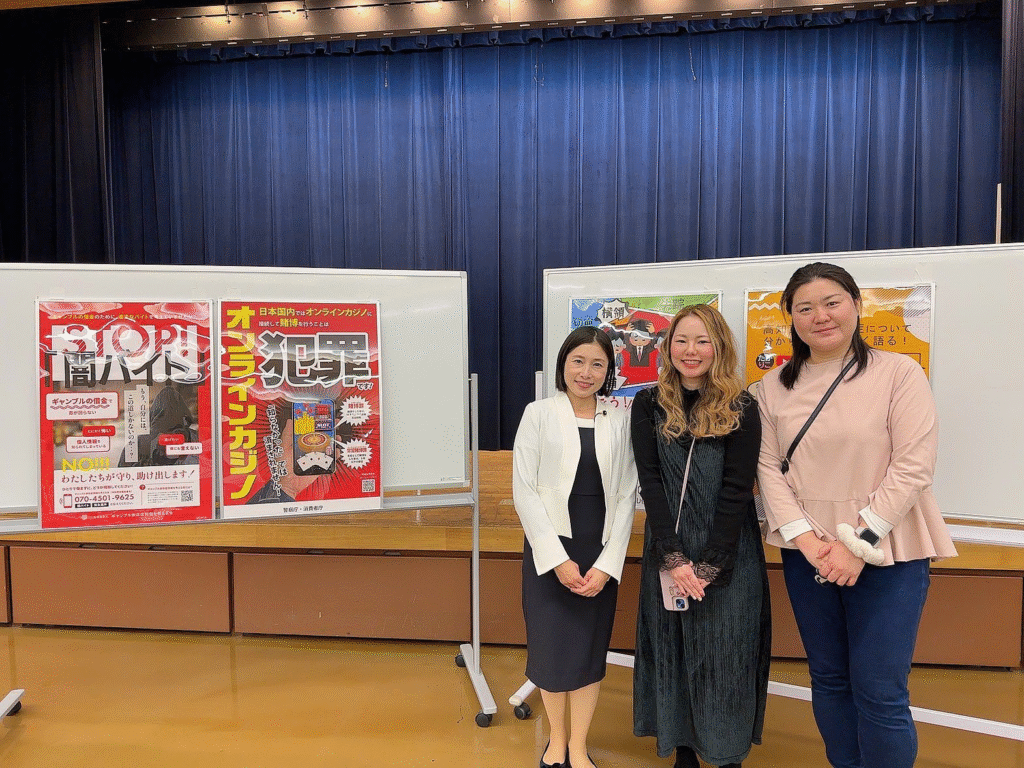

こんな区民・都民の皆さんの声を受け止め、ギャンブル依存症対策の強化を強く訴えました。

ギャンブル依存症は、1970年代後半にWHOが「病的賭博」という名称で正式に病気として認められました。

勝っても負けても脳の中のドーパミンが活性化するため、その高揚感を求めて、ギャンブルを辞められなくなるものです。

家庭崩壊や犯罪、自殺などの深刻な問題につながることもあり、早期発見・早期治療が欠かせません。

質問に対し都からは:

✅ 若年層への効果的な普及啓発を強化

✅ 相談窓口・支援体制の充実

✅ 支援に取り組む民間団体との連携強化

という前向きな回答を引き出すことができました!

皆さんの声を都政に届け、具体的な政策として実現させる。

これからも全力で取り組んでまいります。

詳しい質疑内容は以下をご覧ください!

—

【質問1】

いよいよ来月、令和7年度(2025年度)から令和9年度(2027年度)の3年間においてスタートする「東京都ギャンブル等依存症対策推進計画(第二期)」に、高校生からの予防教育・普及啓発について記載があります。

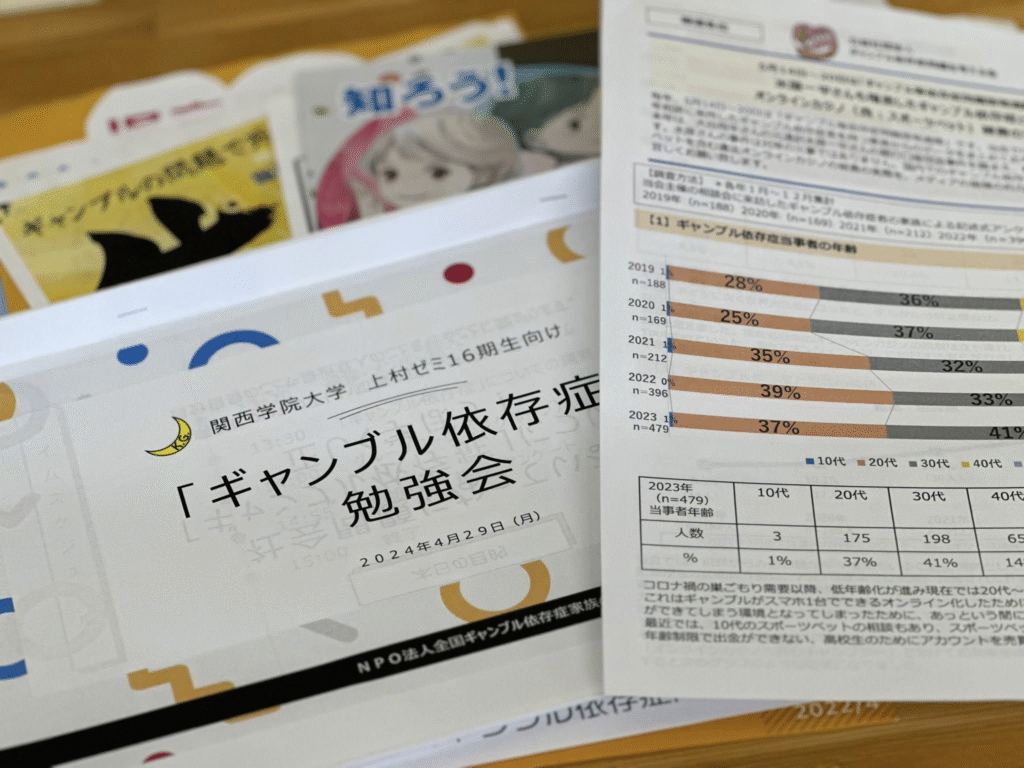

2023年に民間団体が行った調査によると、ギャンブル依存症の方が初めてギャンブルを行った時期は、17歳、18歳と答えた方が全体の約60%を占めていました。(n=443)

このことから高校生ではすでにギャンブルを始めてしまっている可能性が高い、ということが言えます。

また、昨今、スマホでのオンラインギャンブルが主流となっているため、スマホを持ち始める中学生ごろから、都として教育部門とも連携しながら予防教育や普及啓発を行っていくことが必要と考えます。

【質問2】

そこで、若者への予防教育・普及啓発について、都の取り組みと見解を伺います。

【答弁概要】

⚪︎インターネットを利用したギャンブルの普及に伴い、若年層を中心に患者は増加傾向である。

都では、リーフレットによる啓発等に加え、来年度は新たにインターネット広告を活用するとともに、民間団体等の意見も聞きながら、情報を一元化したポータルサイトを構築し、普及啓発を強化する。

⚪︎また、計画案では、教育庁において予防教育に取り組むとともに、公営競技事業者において未成年者へのアクセス制限に取り組むとしており、引き続き、関係機関との連携を推進する。

—

我が会派の代表質問においてもお答えいただきましたが、来年度は新たにインターネット広告、そして、ポータルサイトの構築を行うとのことでした。

ポータルサイトについては、ギャンブル依存症に関する正しい知識が得られるようわかりやすく、そして必要な方が早期に支援につながることを期待します。

また、サイトの構築にあたっては、ぜひ、ノウハウと経験を持つ民間団体のご意見をいただきながら、連携の上、作成いただくことを要望します。

ギャンブル依存症対策には相談先があることが重要です。

ギャンブル依存症をはじめアルコール・薬物の問題について、当事者やご家族、関係の方が気軽に相談できる拠点が「東京都立精神保健福祉センター」となっています。

センターの相談員は、心理職・福祉職・看護職など、ギャンブル依存症にも専門的知識を持つ方々がご担当されていると認識しております。

【質問3】

現場では相談してよかったという声もあればご不満の声も複数届いており、センターの専門相談員向けに、ギャンブル依存症の勉強会の実施等の専門知識の更なる習得が必要と考えます。

そこで、精神保健福祉センターにおける対応力向上にどのように取り組むのか伺います。

【答弁概要】

⚪︎精神保健福祉センターでは、依存症の相談拠点として、心理職や精神保健福祉士等の専門職が電話や面接等により依存症等の相談に応じている。

相談員は、国が主催する養成研修等を受講するとともに、外部の専門家を招き、事例検討を行う等して、相談の対応力を向上させる。

⚪︎来年度は新たに、5月14日から20日までのギャンブル等依存症問題啓発週間において精神保健福祉センターと民間団体等とが連携した出張相談会を実施する

⚪︎こうした連携を進めることにより、民間団体等とノウハウを共有し、幅広い相談に対応していく

ーー

相談員は研修の受講や事例検討などを行なっているとのことでした。

また、新たにギャンブル等依存症問題啓発週間において民間団体等と連携した出張相談会を実施予定とのことです。

年に一回の啓発週間にとどまらず、ぜひ、継続して民間団体等と連携した相談会を継続して行なっていただくことを求めます。

また、精神保健福祉センター相談員と民間団体にて勉強会を開催するなど、より良い相談体制の構築を図っていただきたいと思います。

ご相談対応に関連して「全国ギャンブル依存症家族の会」が年末年始に実施した相談会は全18回、延べ850人の方々のご参加があったと伺っています。

年末年始の相談は「自殺しようとした」など差し迫った内容が多く、民間団体が窮地に立たされている方々の相談の受け入れ先としてご活躍をいただいています。

【質問3】

年末年始などの休日は特に支援に繋がりにくいため、都としてもアクセスしやすい相談体制の拡充を図ることが重要です。

こうした中、都は令和7年度からLINE相談を開始するとしていますが、具体的な内容について伺います。

【答弁概要】

⚪︎LINEなどのSNSは、若者の利用率が高いことや、声に出して相談することに抵抗を感じる方にとって利用しやすいと言われている

⚪︎新たに導入するLINE相談は、年末年始を含む毎日17時から22時まで、依存症やこころの健康に関する相談に応じるほか、さらに専門的な対応が望ましいケースなどについては精神保健福祉センターにつなぐ

⚪︎今後は、電話や対面に加えて、LINE相談を活用しながら、相談者の状況やニーズに合わせた相談体制を確保

電話相談、LINE相談、オンライン相談と行政・民間にて、相互にアクセスしやすい相談体制を整えていただくことを求めます。

--------------------------------------------------------------------------------------------

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

にほんブログ村に参加中です。もしよろしければクリックして応援お願いします。

にほんブログ村